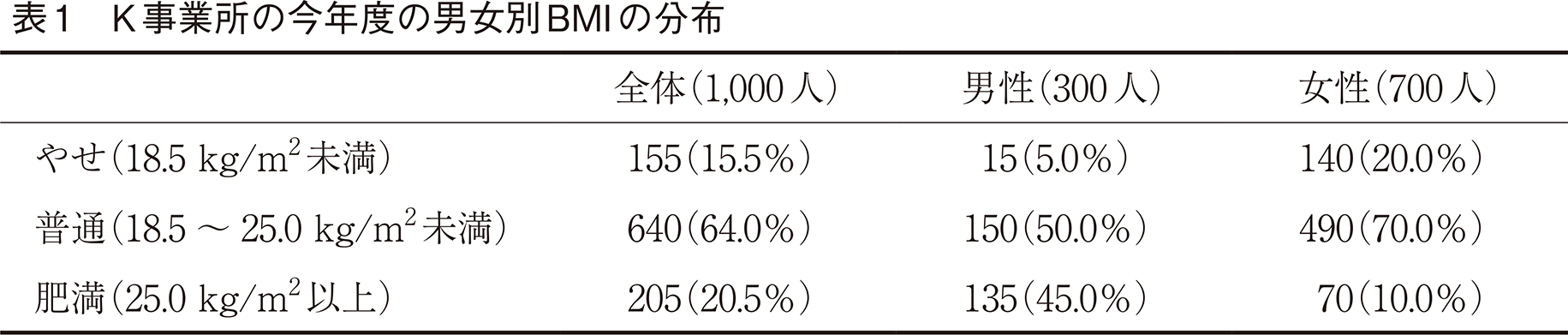

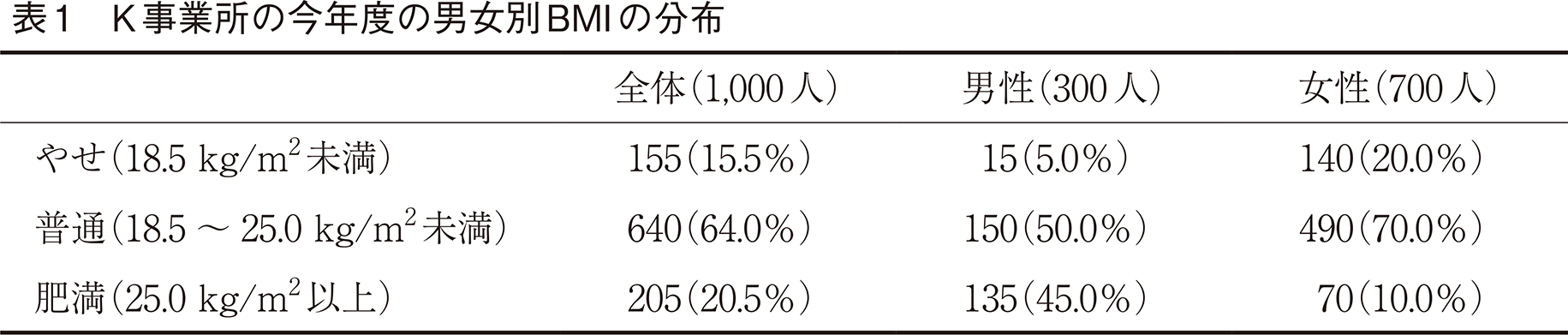

次の文を読み「193」,「194」,「195」に答えよ.K事業所に勤務する管理栄養士である.来年度から始める体重管理プログラムを検討している.K事業所の従業員は1,000人(男性:300人,平均年齢42歳,女性:700人,平均年齢37歳)であり,近年,高血圧と糖尿病の罹患者が増加している.表1はK事業所の従業員の今年度のBMIの分布である.なお,K事業所の来年度のプログラム実施の予算は100万円である.

19193

K事業所が掲げる,来年度の健康づくりの結果目標である.最も適切なのはどれか.1つ選べ.

19193-195

- ⑴ 男性の肥満(25.0kg/m²以上)の割合を減らす.

- ⑵ 女性のやせ(18.5kg/m²未満)の割合を減らす.

- ⑶ 男女とも肥満(25.0kg/m²以上)の割合を減らす.

- ⑷ 男女ともやせ(18.5kg/m²未満)の割合を減らす.

【解法の要点】

K事業所において罹患者が増加している高血圧と糖尿病の予防において,優先順位が高いのは肥満であることがポイントである.

【解説】

△⑴ 男性は肥満が全体の半数弱おり,男女では,肥満に至る背景もことなることから,さらに限られた予算の中でプログラムを実施する場合には,男性に特化した目標設定が必要である.

×⑵,⑷ やせも改善すべきではあるが,K 事業所におけるやせの割合は少なく, 高血圧や糖尿病のリスクには直接つながらないことから,限られた予算内での結果目標として,適切とは言えない.

◯⑶ 高血圧や糖尿病の予防の観点からも,またK事業所における肥満の割合が多いことからも,結果目標として最も適切だと考えられる.

正解 : (3)

【解法の要点】

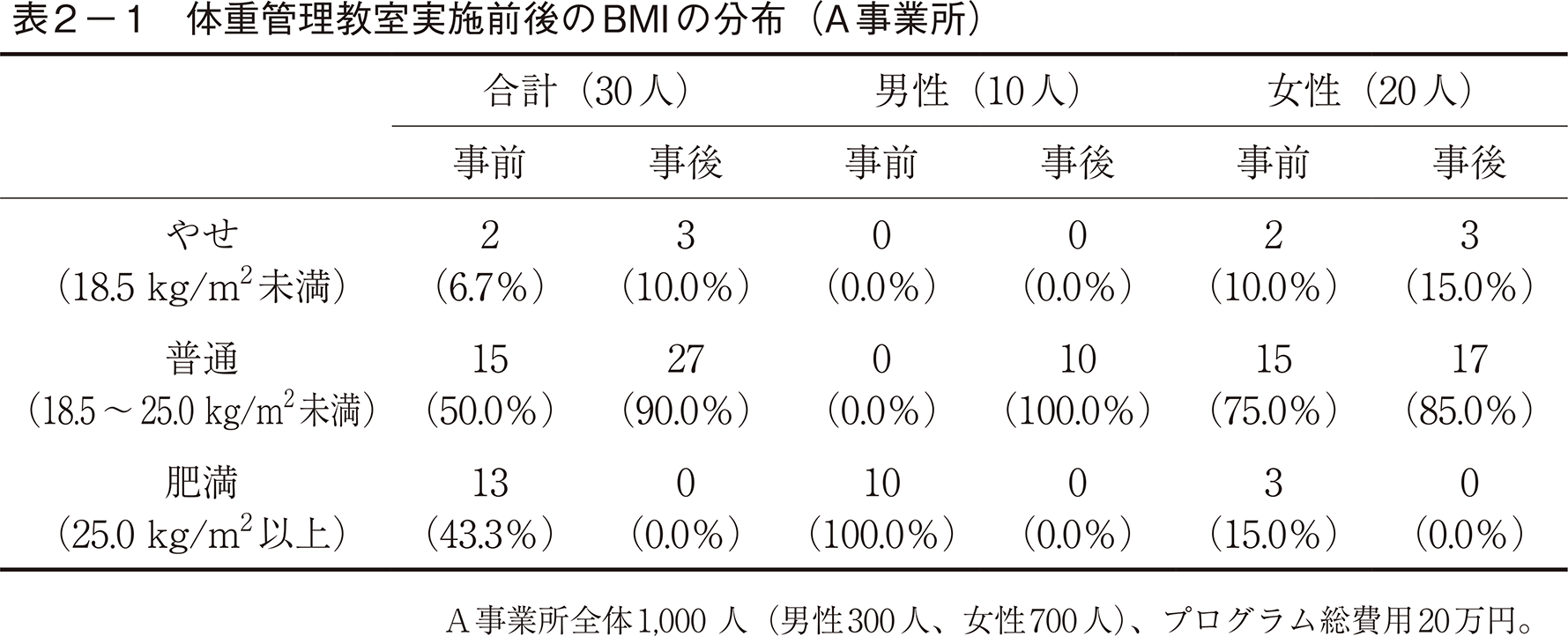

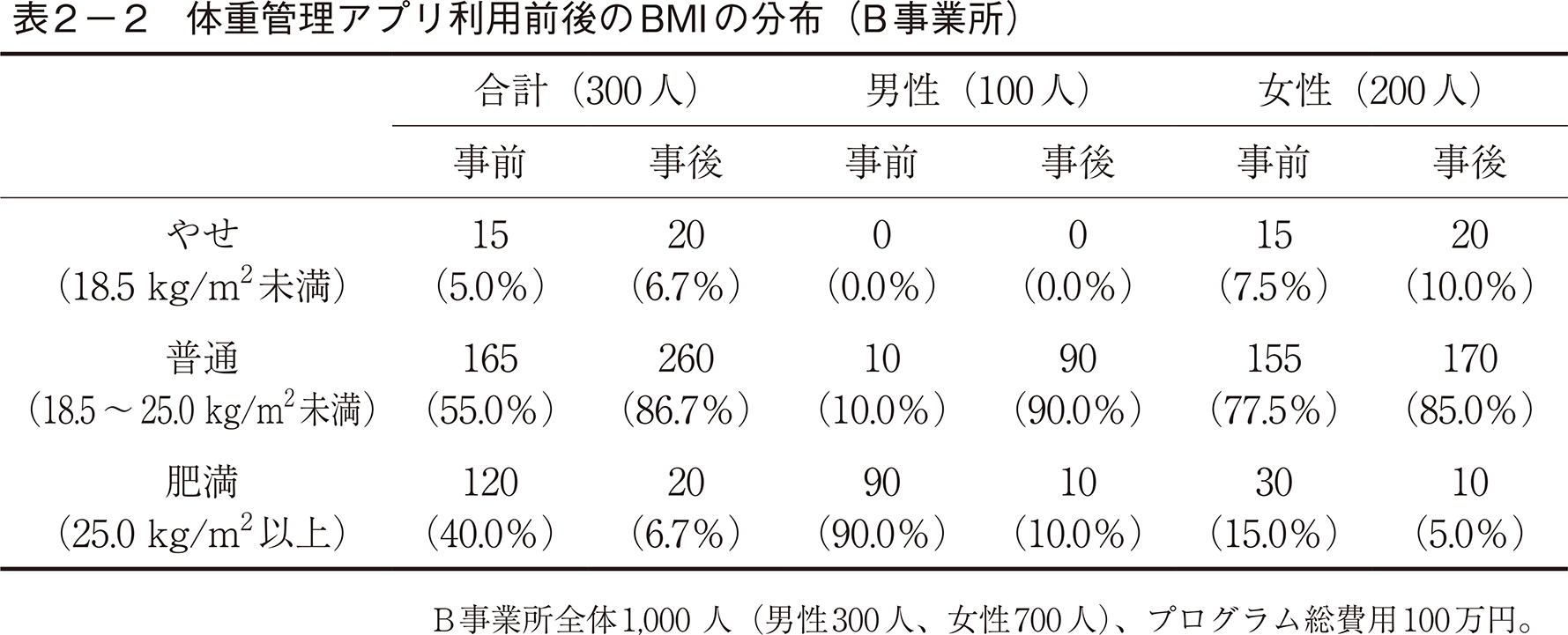

どちらの事業所も,全体の人数はK事業所と同じ1,000人である.そのうち,取り組みに参加した対象者が,A事業所では30人(うち,肥満が13人)であるのに対して,B事業所では300人(うち,肥満が120人)と大きな差があることがポイントである.

【解説】

×⑴ A事業所において肥満の割合が改善したことは,偶然である可能性,または意識の高い者のみが参加したことによる可能性が高い.そのため,A事業所の取り組みの方が良いとは言い切れない.

×⑵ A事業所の取り組みを5回実施したとしても,対象者は150人(うち,肥満が65人)であり,同じ費用で300人(うち,肥満が120人)を対象とできるB事業所の取り組みより対象人数が少ない.そのため,A事業所の取り組みの方が良いとは言えない.

×⑶ 実施者の負担が少ないとしても,取り組みの効果がなければ有用な取り組みとは言えない.したがって,B事業所の取り組みの方が良い理由として,適切でない.

〇⑷ 肥満が改善した人当たりの費用効果は,A事業所20万/13人=15,385円,B事業所100万/100人=10,000円である.したがって,B事業所の費用効果が認められるため,選択およびその理由として最も適切と言える.

正解 : (4)

【解法の要点】

プログラムの実施にあたり,対象者への効果だけではなく,実施により起こりうるリスクについても注意する必要がある.プログラムの内容および実施実績のあるB事業所の結果を確認しよう.

【解説】

△⑴ 参加者が増えることで,費用効果が上がる.また,肥満者の参加が増えることで,取り組みの成果も上がる可能性が高い.ただし,選択肢⑶と比較して優先度は低いと考えられる.

×⑵ 前問で選択したアプリを活用したプログラムにおいて,男女の人数割合は内容に大きな影響を与えるとは考えにくい.したがって,実施上優先すべき点として,適切とは言えない.なお,集団学習の教室などでは,参加する男女の人数割合を考慮すべき場合もある.

◯⑶ やせは,高血圧や糖尿病予防としては優先順位が低いが,その他の疾患のリスクになりうるため,増やすべきではない.B 事業所では取り組み後にやせの割合が増えているように,肥満・普通の区分の対象者が必要以上に減量し,やせとなる可能性があるため,実施上最も優先して注意すべきである.

×⑷ 費用を抑えることも大切ではあるが,必要以上に費用を抑え,効果が下がると,費用効果も下がる.まずは,効果を上げることが重要である.したがって,実施上優先すべき点として,最も適切とは言えない.

正解 : (3)

【解法の要点】

肥満判定の指標が,ライフステージごとに異なることを把握しておく.さらに,集団間の比較においては標準的な方法を用いる必要があるため,国などが各ライフステージで判定基準としている指標を把握しておく必要もある.

【解説】

×⑴ BMIは,成人の肥満判定の指標であるため,児童の肥満指標に用いるのは適切でない.

×⑵ ローレル指数は児童の肥満判定に用いられる指標ではあるが,本問では肥満傾向児の割合を全国および県全体と比較するとあるため,比較可能性の点で,⑶の方法を用いる方がより適切である.

○⑶ 学校保健統計調査は統計法に基づく調査であり,幼稚園児から高校生までの幼児,児童生徒を対象とし,文部科学大臣によりあらかじめ指定された全国の学校で実施されていることから,この調査で得られた結果とK 市の小学校の新入学児童と比較ができるため,最も適切な指標である.

×⑷ 幼児身長体重曲線計算式による肥満度判定は,幼児の肥満判定の指標として用いられる.

正解 : ⑶

【解法の要点】

幼児の肥満に関連する要因を保護者を対象として調査する場合に,最も偏り(バイアス)なく,効率的に対象集団を選択することがポイントとなる問題である.

【解説】

×⑴ 無作為抽出することで集団特性の偏りは制御できるが,20~30歳代の成人には幼児の保護者でない者も含まれてしまうため,非効率的で最も適切であるとはいえない.

○⑵ 3歳児健康診査は市町村に実施の義務があり,受診率も高いことから,幼児の保護者に対する調査を実施する場合には,偏りなく効率的にデータ収集が可能である.

×⑶ 出生時の体格に変化がないことをふまえると,妊婦を対象とすることが最も適切であるとはいえない.

×⑷ 「子育てフェスタ」の参加者は,子の健康に対する意識が高いと考えられる.この方法では,より望ましい生活習慣に偏ったデータが収集され,結果の一般化が困難であるため,最も適切とはいえない.

正解 : ⑵

【解法の要点】

プログラムの優先度は,重要度(必要性)と改善(実施)の可能性の大きさを考慮して決める.また本問においては対策方法(ポピュレーションアプローチか,ハイリスクアプローチか)を見極めることもポイントとなる.

【解説】

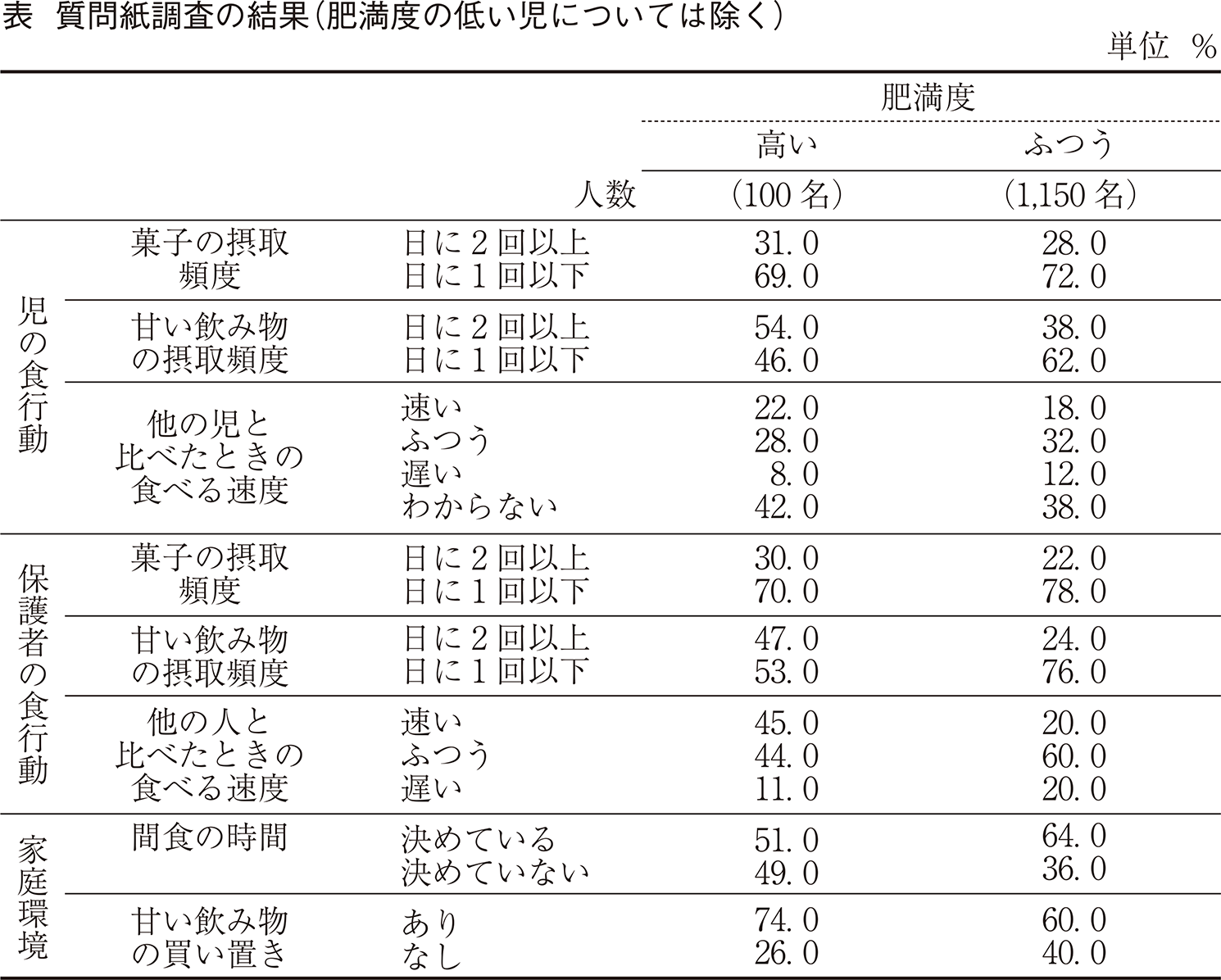

×⑴ 表中の「児の食行動 他の児と比べたときの食べる速度」の結果より,肥満度の高い児とふつうの児どちらにおいても「わからない」と回答した人が約40%であった.またそれ以外の回答についても,肥満度の高い児とふつうの児で大きな差がみられなかったため,食べる速度と肥満度の関連性は明らかでないと考えられる.したがって,食事時間を長くとることの重要度は低い.

×⑵ 表中の「児の食行動 菓子の摂取頻度」の結果より,肥満度の高い児とふつうの児で,菓子の摂取頻度に大きな差がみられなかった.したがって,菓子の摂取頻度と肥満度の関連性があるとはいえないため,菓子を適切にとることの重要度は低い.

○⑶ 表中の「児の食行動 甘い飲み物の摂取頻度」の結果より,1日2回以上摂取しているのは,肥満度の高い児で54%,ふつうの児で38%と大きな差があった.したがって,甘い飲み物の摂取頻度と肥満度は関連性があると考えられるため,甘い飲み物の摂取頻度を減らすことの重要度は高い.また,全家庭にはたらきかけるのはポピュレーションアプローチにあたるため,今回優先度が高いといえる.

×⑷ 表中の「家庭環境 甘い飲み物の買い置き」の結果より,買い置きがあるのは,肥満度の高い児の家庭で74%,ふつうの児の家庭で60%と差がみられた.したがって,甘い飲み物の買い置きがある環境と肥満度は関連性があると考えられるため,甘い飲み物の買い置きを控えることの重要度は高い.ただし,肥満度の高い児の保護者にのみはたらきかけるのは,ハイリスクアプローチにあたるため,今回取り組むべきプログラムとして不適切である.

正解 : ⑶