【解法の要点】

引き寄せ締結法は,鋼線を利用して骨折部を引き寄せ,密着するように固定する方法である.プレート固定,スクリュー固定などが困難な場合に用いられる.その治療法対象となる主な骨折はどれか,という問題に読みかえることができる.

【解説】

✕1,3 一直線上の骨の骨折であり,通常は保存療法だが手術適応がある場合,プレート固定や髄内釘が利用される.固定後に動かしても骨折部が離開することは少なく,引き寄せ締結法が必要となることは一般的にない.

◯2 肘頭骨折は引き寄せ締結法のよい適応である.肘頭から尺骨骨幹部に向けて2本のKirschner鋼線を刺入して骨片を固定した後,Kirschner鋼線と尺骨骨幹部との間に8の字状に軟鋼線をかけて締結する.軟鋼線をかけることにより張力が吸収され,骨折部には圧着力が働き,手術直後から骨折部の運動が開始できる.

✕4 Colles骨折は,橈骨遠位部骨折で,治療には徒手整復とプレート固定ないしギプス固定が必要である.プレート固定が使えるため適応にならない.

✕5 舟状骨骨折は,手を強くついて手関節背屈を強制されたとき生じ,手根骨骨折では最も多い.ギプスなどによる固定が行われ,骨癒合が得られにくい場合は内固定手術を行うことが多いため,引き寄せ締結法の適応とはならない.

正解 : (2)

【解法の要点】

大腿骨頭置換術後や人工股関節置換術後は,手術直後より荷重開始し,歩行練習を始めることが多いため,脱臼肢位に注意が必要となる.後方アプローチでは股関節屈曲,内転,内旋の動作は避けるように指導する.

【解説】

✕1 和式トイレの利用は股関節の過屈曲を伴い,股関節に負担をかけるため不適切である.

✕2 割り座は股関節の屈曲・内旋を伴い,脱臼するリスクがある.

◯3 あぐら座位は股関節の外転・外旋を伴い,禁忌肢位とはならないため適切である.

✕4 降段時は,患側下肢から下りるのが原則である.

✕5 椅子に座って床の物を拾うには,体幹の前傾を必要とし股関節屈曲位となる.股関節に負担をかけるため不適切であり,リーチャーなどの自助具を使用すべきである.

正解 : (3)

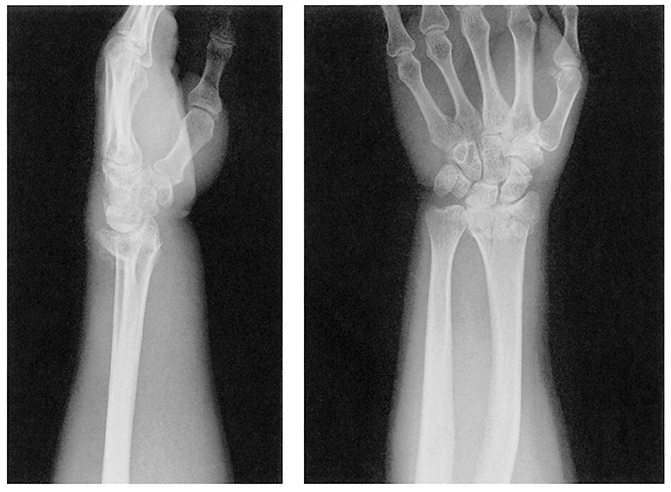

【解法の要点】

骨折後の合併症について問われている.画像において尺骨の位置が上がっていること,尺側の症状について言及されていることから,尺骨突き上げ症候群に関する知識がなくても正答には至るだろう.選択肢はいずれも有名な合併症なので,これを機に覚えよう.

【解説】

✕1 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)とは古い表現で,現在では,複合性局所疼痛症候群(CRPS)のうち,主要な末梢神経損傷を伴わないtypeⅠに含まれる.CRPSとは,骨折などの侵害的事象(外傷,手術,疾病など)の後に疼痛が持続する症候群である.

◯2 尺骨突き上げ症候群とは,骨折により橈骨が短縮するなどの変形癒合や,尺骨が相対的に長くなり手関節尺側の疼痛やクリック音が生じるものである.問題文の症状に合致する.

✕3 長母指伸筋腱断裂では,長母指伸筋腱の断裂により母指が伸ばしにくくなる.骨折部の骨変形による腱との摩擦や,阻血性壊死(血腫や仮骨形成による血行・栄養不良)が原因と考えられている.

✕4 正中神経損傷では,母指から環指橈側および手背の一部の感覚障害と,支配筋の麻痺により猿手,祈祷手,tear drop signなどがみられる.

✕5 月状骨脱臼では,手関節および手の近位部の疼痛,腫脹,変形が起こる.

正解 : (2)

【解法の要点】

「高齢者が手をついて倒れた」ときたら橈骨遠位端骨折である.手掌をついて受傷した際はColles骨折,手背をついて受傷した際はSmith骨折を考えよう.本症例は画像から,橈骨遠位端骨折および遠位骨片が背側へ転位しており,Colles骨折とわかる.

【解説】

✕1 Barton骨折は,橈骨遠位部の関節内骨折である.

✕2 Bennett骨折は,第一中手骨基部の関節内骨折である.

✕3 Boxerʼs骨折は,中手骨頸部骨折である.ボクサーのようなパンチ動作やこぶしを握った状態で外力を受けたときの受傷が多いため,このようによばれる.

◯4 Colles骨折は橈骨遠位端骨折である.Colles骨折の遠位骨片は,背側・橈側・短縮・捻転(回外)転位する.横から見たものをフォーク状変形という.

✕5 Roland骨折は,第一中手骨基部のY字型もしくはT字型の関節内骨折である

が,Bennett骨折とは異なり関節面の骨折が2ヵ所におよぶ.

正解 : (4)

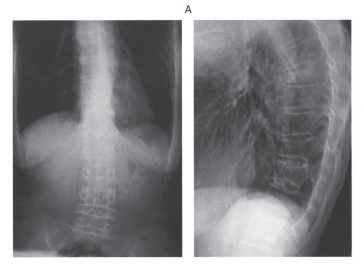

【解法の要点】

骨粗鬆症は閉経後の女性に多く,骨の変形や痛み,易骨折性の原因となる.高齢者に多い骨折として,①大腿骨頸部骨折,②脊椎圧迫骨折,③橈骨遠位端骨折,④上腕骨頸部骨折があり,「高齢者の4大骨折」とよばれている.

【解説】

◯1 エックス線写真より,骨の透過性の亢進がみられ,骨粗鬆症が疑われる.

✕2 脊椎分離症では,側面単純エックス線にて脊椎の分離がみられる.

✕3 脊柱管狭窄症では,MRIで脊髄や神経根の圧迫がみられる.

✕4 椎間板ヘルニアでは,MRIにて椎間板の脱出と脊髄の圧迫がみられる.

◯5 MRI T2強調像から椎体の圧迫変形が認められ,脊椎圧迫骨折が読み取れる.

正解 : (1),(5)

【解法の要点】

上肢の骨折と合併症の組合せ問題であるが,骨折によって損傷を受ける可能性のある筋を問われている.筋腹と骨折位置を考えるとやや遠い選択肢もあり,筋の起始・停止の理解が必要となる.解剖学的な位置関係を想起できれば,解答は困難ではない.

【解説】

◯1 小胸筋は,第2~5肋骨の前端から起こり,肩甲骨の烏口突起に付く,前胸壁の筋である.骨折した鎖骨が下方に転位すれば,烏口突起付着部近傍で損傷されうる.

◯2 方形回内筋は,尺骨の下1/4の前面から起こり,橈骨遠位部の前面に付く筋である.橈骨遠位端の骨折により損傷されうる.

◯3 棘上筋は,肩甲骨棘上窩から起こり,上腕骨大結節の上部に付く筋である.上腕骨外科頸の骨折により損傷されうる.

◯4 烏口腕筋は,肩甲骨烏口突起の先端から起こり,上腕骨骨幹部の内側縁に付く筋である.上腕骨骨幹部の骨折により損傷されうる.

✕5 第2背側骨間筋は,2頭をもって第2・3中手骨の相対する面から起こり,第3指の基節骨底と指背腱膜に付く.橈・尺骨骨幹部は,起始・停止に関連なくかつ離れているので,骨折しても第2背側骨間筋を損傷する可能性は低い.

正解 : (5)